栗が入った秋の訪れが販売開始になりました。

日が暮れるのがだんだんはやくなり、秋の訪れを感じるこの頃、温かいお茶とお菓子はいかがでしょうか?

もっちりとした食感の村雨に栗入り羊羹が人気の季節限定和菓子でございます。

この機会にぜひ。

栗が入った秋の訪れが販売開始になりました。

日が暮れるのがだんだんはやくなり、秋の訪れを感じるこの頃、温かいお茶とお菓子はいかがでしょうか?

もっちりとした食感の村雨に栗入り羊羹が人気の季節限定和菓子でございます。

この機会にぜひ。

人気の麩のやきにお月見パッケージが登場致しました。

焼印はススキとトンボになっております。

お月様のように丸い麩のやきが15枚。

今年のお月見に麩のやきはいかがでしょうか?

うすいおぼろ種に吟味された白味噌餡を挟みました。

京都らしいお菓子を・・・

と言って下さるお客様におすすめなのがこちらの今日おぼろでございます。

口あたりの良いふわっとしたおぼろ種に透けて見えるのは

白味噌餡でございます。

京おぼろは3種類ご用意させて頂いておりまして、

・通常の白味噌味の物

・キャラメル入の物

・季節限定の物

(※季節限定の物は季節により、お色とお味が変更になります。)

また、いずれも季節によって焼き印が変わりますので見た目にも愛らしいお菓子になっております。

季節によって楽しんで頂ける「京おぼろ」をぜひお楽しみ下さい。

また、1枚からのばら売りと

ギフトにおすすめな12枚入りと15枚入りのお箱入もご用意致しております。

贈り物やお土産にも是非ご利用くださいませ。

お茶席で楽しめる「和のビスケット」として作ったこちらのビスケットには小豆が入っております。

また、もう一つの大きなポイントとしては全粒粉で出来ておりまして、全粒粉を使用することによってざくざくとした食感がお楽しみいただけます。

また、甘すぎないお味に仕上げておりまして、噛めば噛むほど程よい甘さを楽しんで頂けます。

形は当店の亀屋清永に因み亀甲型となっております。

バラ売りの他にも9枚入りをご用意致しております。

9枚入りのパッケージと個包装にはお洒落あ亀のデザインが。

贈り物にもおすすめな京びすけ和蘭、いかがでしょうか?

白とピンクのかわいいきんつば「吟角(ぎんかく)」はいかがでしょうか?

こちらは白小豆を使用しており、いちごのドライフルーツのプチプチとした食感と白小豆のさっぱりとした甘すぎない甘さが大変良く合います。

1個でも小さい様でどっしりとしているので食べ応えのある和菓子でございます。

こちらは季節によって桜や朝顔など焼き印を変えさせて頂いております。

素朴な見た目ながらも色合いも相まって愛らしいお菓子でございます。

甘すぎない甘さが特徴なので紅茶などともお楽しみ頂けます。

また、2個入りの専用のお箱もご用意致しておりますので、

贈り物などにもぜひご利用下さいませ。

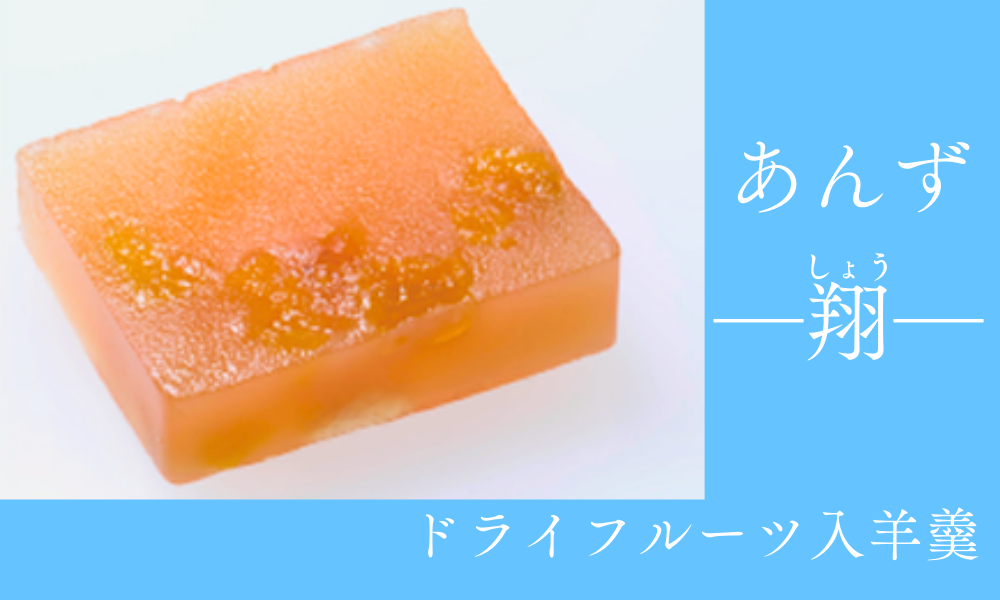

ドライフルーツ入りの羊羹「翔」。

こちらは当店の400周年記念としてお作りした和菓子でございます。

当店は今も400周年から1年また1年・・・と時を経ておりますが、今もなお人気の商品となっております。

お味は2種類となっておりまして、あんずのドライフルーツ入りのものといちじくのドライフルール入りの物と2種類となっております。

こちらはお羊羹ですが甘すぎず、紅茶と合わせて頂くのもおすすめのお菓子となっております。

色もあんずの暖かみのあるオレンジと

深みのある紫がきれいなお菓子ですので少しずつお皿に盛り、お酒のおつまみにして頂くのもお洒落でおすすめでございます。

あんずの方は果肉感をしっかり楽しめる食感になっており、

いちじくの方はプチプチとした食感が楽しんで頂けます。

お好みのお味を是非見つけて下さいませ。

一口サイズの可愛らしい桃山製の焼き菓子「栗くり(くりくり)。

こちらは通年の人気商品となっておりまして、5個入りや10個入りなど贈り物等にもよくご利用頂いております。

中身は栗餡が入っており、特に温かいお茶に大変良く合うお菓子となっております。

箱入りの他にもバラ売りもご用意させて頂いておりますのでお茶菓子としてご自分用にもぜひ。

「清浄歓喜団」こちらのお菓子を求めてオンラインショップに来て下さった方も多いのではないでしょうか?

たまたま当店を知って下さった方は「なんて読むの?」

「固いの?」「やわらかいの?」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

こちらのお菓子は「清浄歓喜団(せいじょうかんきだん)」と読みます。

中には清めの意味のある七種のお香を練りこんだこし餡が入ってございます。

外側は米粉と小麦粉で作った皮で包み、上質の胡麻油で揚げておりますので、固めのお菓子になっております。

なのでお召し上がりの際には、底から押し割るようにぐっと親指で押して頂き、割ってからのお召し上がりをおススメ致しております。

胡麻油の良い香りと七種のお香が香るお菓子でございます。

初めての方は「お香!?」と驚かれることも多いのですが、

お客様の感想などをお聞きしてると、「口の中がお寺に・・・」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

元々こちらのお菓子は奈良時代に遣唐使によって、仏教と共に伝わった唐菓子(からくだもの)の1種。

千年たった今も、昔の姿をそのまま伝えている亀屋清永の代表的なお菓子です。

唐菓子とは天台宗や真言宗などの宗教のお供え物で、当時はお下がりをいただくのは貴族で、一般の人の口に入るものではなかったようです。

上部の八つの結びは八葉の蓮華をあらわし、形は金袋になぞらえています。

伝来当時の中身は「栗や柿、あんずなどの木の実をかんぞう、あまずらなどの薬草で味付けをしていたらしく、現在のように小豆餡を用いるようになったのは徳川中期以降の事です。

企業秘密の部分もあるので全てはお伝えできないのですが、七種のお香には「白檀、桂皮、竜脳」のどが使われております。

弊社はその秘法を比叡山の阿闍梨(あじゃり)より教わったもので、精進潔斉の上、調製致しております。

現在でも歓喜天様の好物として数多くの方がお供物としてお使い頂いております。

もちろん御供物以外にも通常の贈り物や自分用にと色々な用途でお買い上げ頂いております。

箱なしの物お1つ~ご用意致しております。

詳しくはオンラインショップで商品ページを見て頂けますと幸いでございます。

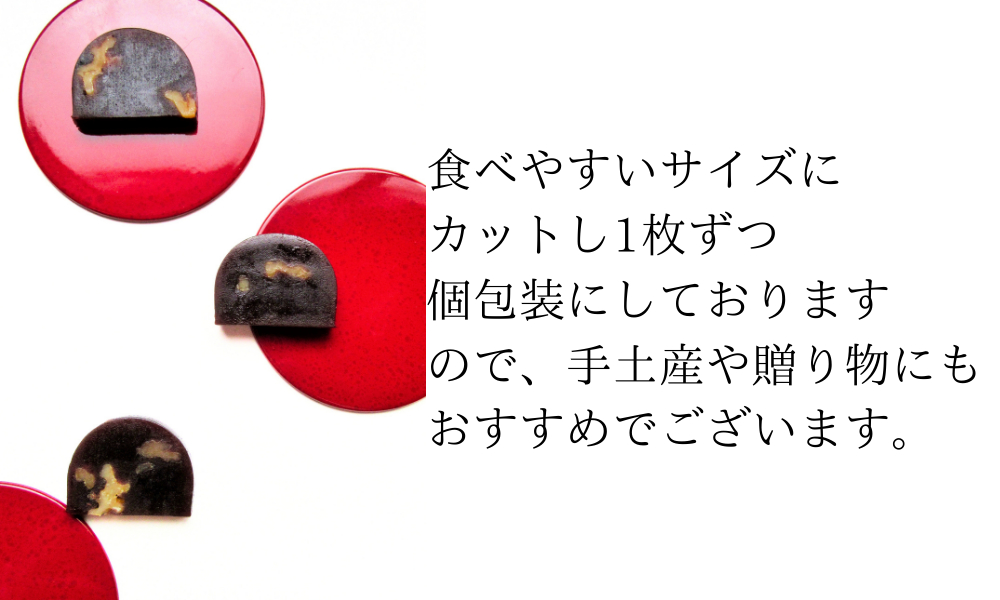

当店の通年の人気商品、月影。

特に贈り物などによくご利用頂いております。

1切れずつ個包装になっており、バラ売りは

ご自宅用やお茶菓子として

お土産などに3枚入りなどもございます。

人数の多い方への贈り物などには24枚入りなどもございます。

販売員にも人気のお菓子で今こちらのブログを書いている、私社員maiも贈り物などの際にはこちらの月影をお送りする事が多いです。

なんといってもおすすめのポイントは甘すぎないのに深みのある甘さの黒糖のお羊羹とくるみの食感が合わさった時のおいしさです。

1切れずつ個包装になっておりますので、ついつい次へと手が伸びてしまうお菓子でございます。

大切なあの人への贈り物に

ほっと一息お茶菓子に、いかがでしょうか?

オンラインショップ・本店でのご注文共に

包装やお熨斗・手提げ袋など

贈り物用でのご用意も可能となっております。

ぜひ販売員にお声がけ頂くか、オンラインショップでのご注文の際はギフトよりご希望の物をお選びくださいませ。

梅酒風味の「琥珀羹」(こはくかん)と、『道明寺羹』

(どうみょうじかん)の2層仕立ての琥珀羹です。

冷やしていただくとより一層美味しさが際立ちます。

江戸時代には錦玉羹(きんぎょくかん)という名称が

一般的だった『琥珀羹』。

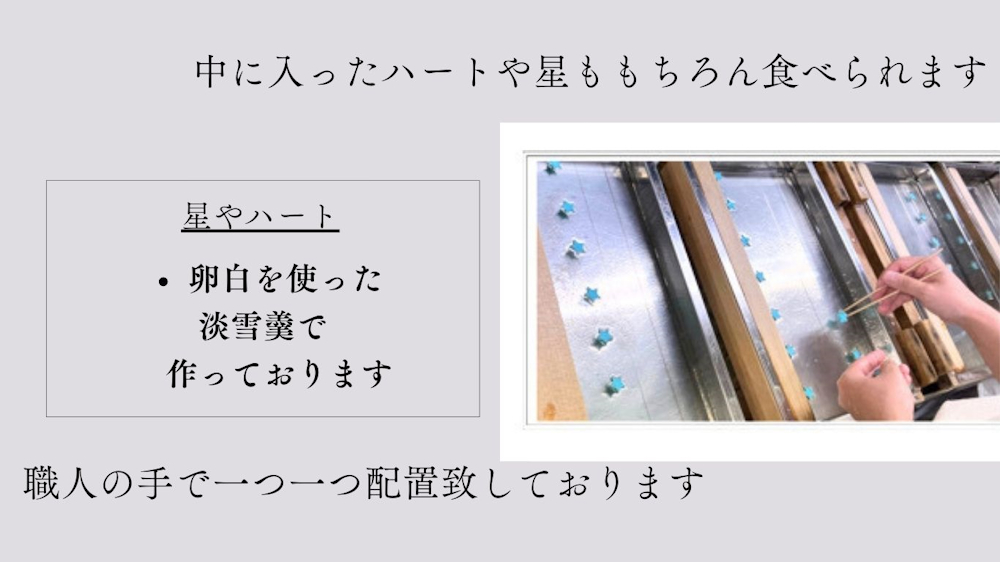

寒天を使った透明感あふれる夏のお菓子で中に星空

など、豊かな季節感が表現されてきました。

『星』や『ハート』を口当たりの良い『淡雪羹』(あわゆき

かん)で作り、それらを1つ1つ丁寧に職人の手作業で

配置しております。

亀屋清永で使用している寒天は、岐阜県恵那地方で

丁寧に手作りさ

れている糸寒天です。

天草のみを原料とし、何度も天日干しを繰り返して

作られた伝統の逸品です。

この寒天は透明度にも優れており、季節を様々な

形で表現する亀屋清永のお菓子に欠かせない素材となっています。

道明寺羹の淡い雲の中のような見た目とあいまって、

まるで夢の中のようなロマンチックなお菓子になっております。

パッケージにもその様子は表現されており、プレゼントとしてどなたにもお喜びいただけます。

販売期間:6月~8月

日持ち:20日間