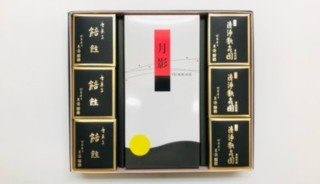

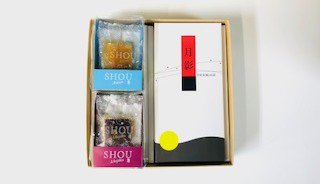

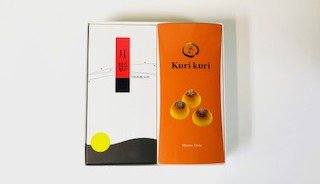

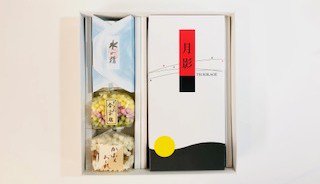

こちらは当店のTwitterで「もらって嬉しいお中元」をテーマにアンケートをとり、

皆様にお選びいただきました商品のお詰め合わせになります。

是非お中元にご利用下さいませ。

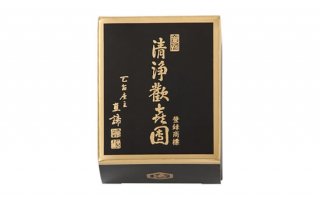

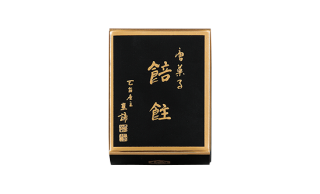

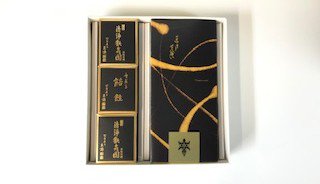

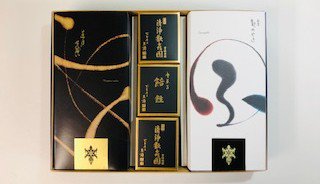

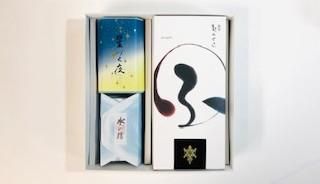

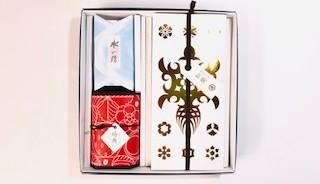

清浄歓喜団1入

7種のお香と胡麻油が香る当店の代表銘菓

こし餡と7種のお香が入ったお菓子。

上質な胡麻油で揚げておりますので、

口に入れると、こし餡の優しい甘みが口に広がり、上品なお香と胡麻油の香りが鼻を抜けていきます。

お香は仏教で言う「清め」の意味を持ち、7種類のお香を使用。

白檀や桂皮などが入っております。

遠く奈良時代、遣唐使が仏教と共に日本へ持ち込んだ唐菓子は、「からくだもの」と呼ばれ、 唐(中国)から、八種(やくさ)の唐菓子と十四種の果餅(かへい)、その製造方法が我国に伝えられました。

天台宗、真言宗などの密教のお供えものとして使われ、当時の一般庶民はとても口にすることはできず、 貴族のみに与えられた食べ物でした。

米粉と小麦粉で作った外側の生地でお香を練りこんだこし餡を金袋型に包み、八葉の蓮華を表す八つの結びで閉じております。

お召し上がりの際に、オーブントースター等で軽く焼かれますと一段と香味がございます。

食べやすい大きさに割ってお召し上がりくださいませ。

しっかりと揚げておりますので清浄歓喜団の外側は固くなっております。

底の平たい部分を親指で押し上げるようにして割っていただくと、お召し上がりいただきやすいので是非お試し下さいませ。

清浄歓喜団は歴史も古く、奈良時代に伝わった唐菓子でございます。この唐菓子の一種が「団喜」。略して「お団」(おだん)と呼ばれています。

数多い京菓子の中で、千年の昔の姿そのままに、今もなお保存されているものの一つで、この「清浄歓喜団」なしに和菓子の歴史を語ることはできません。

亀屋清永はこのお菓子を製造する日本で唯一の和菓子処です。

伝来当時は、栗、柿、あんず等の木の実を、かんぞう、あまづら等の薬草で味付けしたらしく、小豆餡を用いるようになったのは徳川中期の後と伝えられています。

亀屋清永は、その秘法を比叡山の阿闍梨(あじゃり)より習い、調製しています。

もちろん精進潔斎の上、調進することは昔も今も変わりません。

またこちらのお菓子は当店の代表銘菓として暖簾の柄にもなっております。

京都、祇園へお越しの際は是非ご覧下さいませ。

日保ち:20日

特定原材料27品目等:小麦・ごま

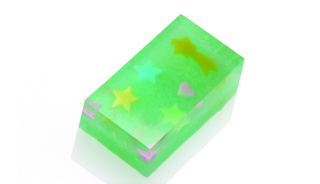

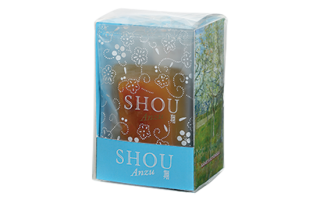

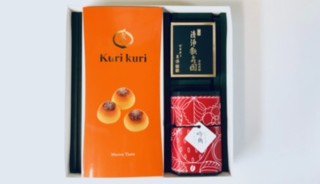

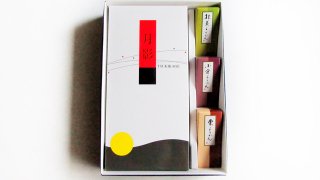

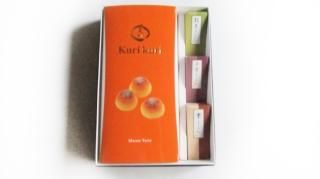

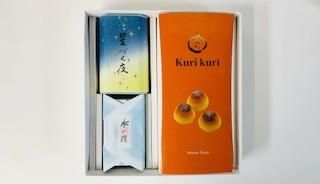

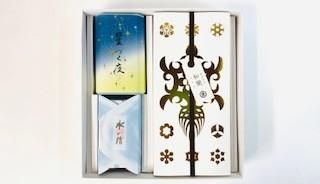

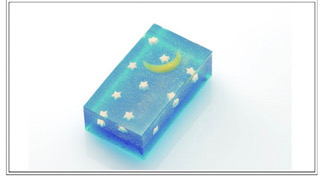

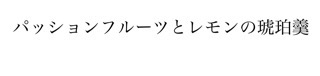

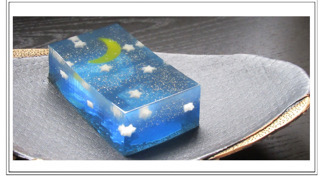

星づく夜

パッションフルーツの味わいに生のレモン果汁を

絞って加えた夏にさわやかな「琥珀羹」(こはくかん)です。

冷やしていただくとより一層美味しさが際立ちます。

江戸時代には錦玉羹(きんぎょくかん)という

名称が一般的だった『琥珀羹』。

寒天を使った透明感あふれる夏のお菓子で

中に星空など、豊かな季節感が表現されてきました。

『月』を羊羹で『星』を口当たりの良い淡雪羹

(あわゆきかん)で作り、それらを1つ1つ丁寧に

職人の手作業で配置しております。

亀屋清永で使用している寒天は、岐阜県

恵那地方で丁寧に手作りされている糸寒天です。

天草のみを原料とし、何度も天日干しを

繰り返して作られた伝統の逸品です。

この寒天は透明度にも優れており、

季節を様々な形で表現する亀屋清永の

お菓子に欠かせない素材となっています。

夏の夜空を切り取った『星づく夜』は

透明な層とブルーの層の

『2層仕立て』になっており、

光の当たり方や見る角度によって

さまざまな表情を見せてくれます。

写真に撮りたくなるようなきれいなお菓子

『星づく夜』

ぜひ素敵な写真をお撮り下さいませ。

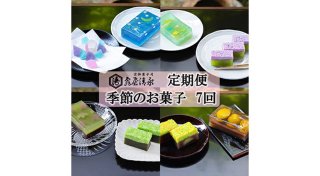

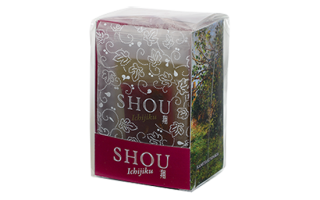

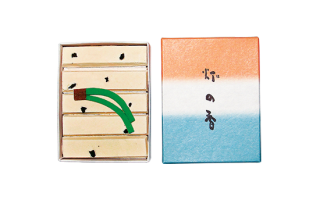

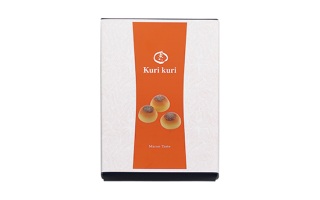

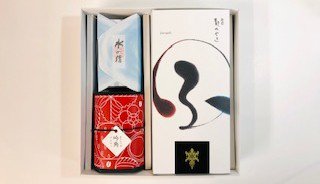

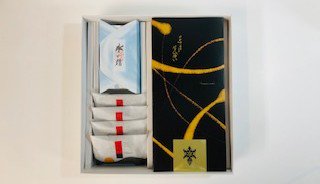

白味噌餡を挟んだ優しいお味

先代が考えました京都らしい趣の「京おぼろ」。

薄く柔らかなお煎餅の中は京都ならではの吟味された白味噌を入れてございます。

定番商品として愛されてきた京おぼろに新たな色合いとキャラメル味のものが登場でございます。

「夏色」と通常の白味噌餡・キャラメル味の3種がはいったお箱でございます。

(通常色5枚 季節色5枚 キャラメル味5枚)

中身が透けて見える程薄いおぼろ種。

そんなおぼろ種越しにうっすらと月の光の様にも見える白味噌餡。

爽やかな青の夏色や

キャラメル味が一度に楽しんで頂けるお箱です。

どれも吟味された白味噌餡を、薄くやわらかなおぼろ種で挟んでございます。

白味噌の深みと程よい甘さが、口溶けの良いおぼろ種と合わさり優しく口の中で広がります。

見た目も味わいもとても上品なお菓子でございます。

1枚ずつ個包装になっておりますので手土産や贈り物にもおすすめでございます。

季節を楽しむお菓子の一つにお加え頂ければ嬉しく存じます。

日保ち:20日

特定原材料27品目等:大豆 ・乳成分

※季節により焼き印と季節限定のお色が変わります。